伝統から新たな魅力を生み出す。京源 波戸場親子の「KAMON EXHIBITION家紋とアートの親和性」に行ってきました。@表参道

みなさんは自分の家の家紋がどんな形をしていてるか知っていますか?

若い世代には特に馴染みのなくなってしまっている「家紋」。

それを今に伝え、新たな魅力を生み出している波戸場親子の初の展覧会、「KAMON EXHIBITION家紋とアートの親和性」に行ってきました。

場所は表参道の「TIERS GALLERY」。

「家紋」という伝統的なものとは一見マッチしなさそうな、コンクリート打ちっ放しのおしゃれなギャラリーです。

入り口に目をやると早速、大きな作品が飾ってありました!

これは五大家紋と呼ばれる「片喰(かたばみ)」「木瓜(もっこう)」「下り藤(さがりふじ)」「五三の桐(ごさんのきり)」「鷹の羽(たかのは)」の家紋をパネルにデザインした作品。実はこの点はすべて太鼓の「鋲」で、ひとつひとつ手作業で止められています。伊勢丹新宿店本2Fのグローバルクローゼットのカウンターの裏に飾られていたそう!

中に入ると京源の暖簾、そしてさらに階段を上った先が展示会場です。

ギャラリーは外観だけでなく室内も水平垂直ではない傾きや揺らぎが、シンプルな中にも個性的な魅力があります。

実はこのギャラリー、荒川技研工業さんという美術館などで使われているワイヤーパーツのメーカーさんのショールームでもあり、印象的なファサードのデザインは2020年東京オリンピックのエンブレムをデザインした野老朝雄(ところあさお)さんが担当したのだとか!

作品を展示するための道具という域を超えた魅力を生み出しているワイヤーパーツ。実は波戸場親子の作品ともコラボしてるので後ほどご紹介いたします。

「紋章上繪師」波戸場親子の八年のキセキ

そもそも聞きなれない「紋章上繪師(もんしょううわえし)」という言葉は、着物に墨を使って手描きで家紋を描き入れる職人のことを言います。

冠婚葬祭の礼服などには欠かせない存在だった紋章上繪師ですが、時代とともにシルクスクリーンという印刷技術が発展して、簡単に着物に紋を入れられるようになったことや、洋服文化の浸透で和服を着る人が減ったことで職人の数も激減。

現在、その人口は東京に10人ほど、日本全国でも数十人ほどになってしまったと言います。

そんな紋章上繪師として「京源(きょうげん)」を代々引き継ぐ波戸場家の三代目・承龍さんと、息子の四代目・耀次さんのお二人。

かつて承龍さんは耀次さんに後を継がせるつもりもなかったそうですが、紋を描く伝統技法を活かしながら新しいロゴやアート、プロダクトを生み出す機会にめぐまれ、またその中で家紋の可能性を再発見することで、次々に新しいものを生み出してきたのだと言います。

そんな波戸場親子が手がけけてきた作品の数々を見ることができるこの展覧会。作品の一部をご紹介します!

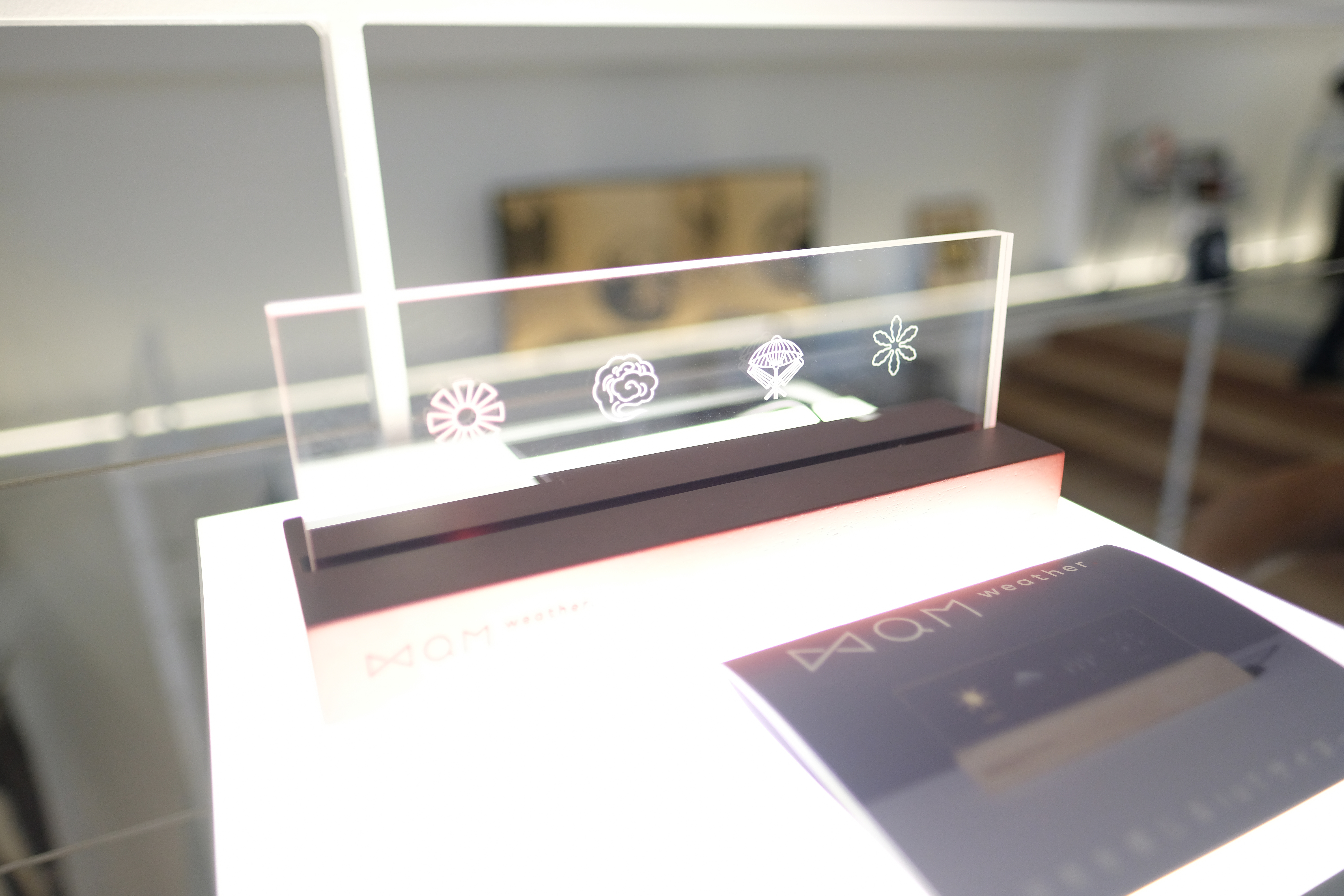

アプリと連動して天気を知らせる作品。雨マークが和傘なのがかわいい。

スワロフスキーで家紋を型どった合切袋や、

なんと有名ブランドのFURLA(フルラ)とのコラボバッグも!

FURLA90周年記念としてつくられた「KAMON」コレクションだそうです。

外には一際異彩を放つ黄金のピラミッドが…!

こちらはティッシュのクリネックスの高級ティッシュのロゴ・パッケージデザインをしたもので、「極(きわみ)」の紋の文字はティッシュが舞っているようなデザインになっています!

レイアウトのユニークさにもお二人のアイディアが光ります。

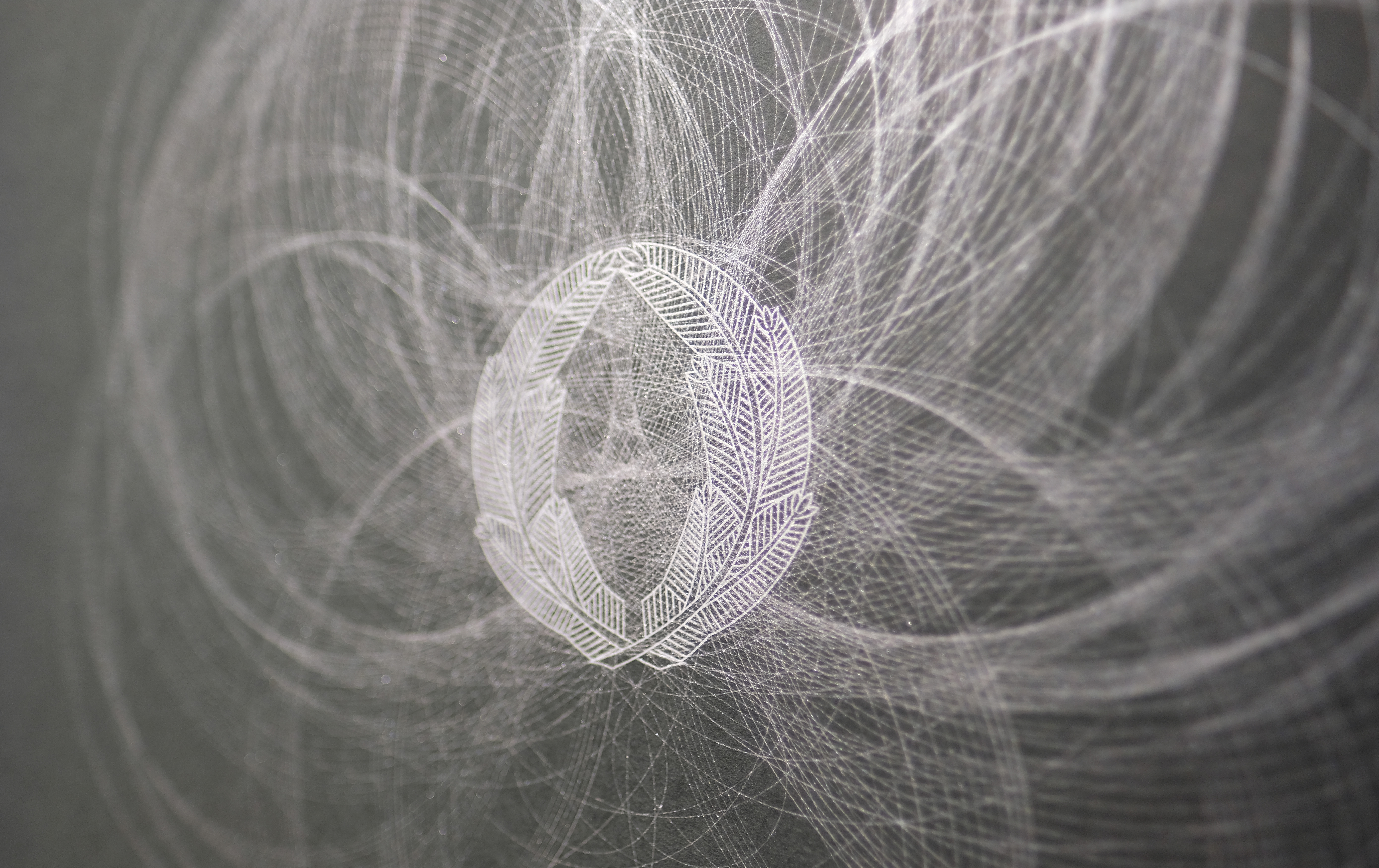

そして、たくさんの線が描かれた不思議な作品は、「紋曼荼羅MON-MANDALA」。

実は家紋というのは、定規を使った直線と、「分廻し(ぶんまわし)」という竹製のコンパスを使った円だけで描かれており、一切下絵はなく、紋章上繪師の頭の中にある設計図だけを頼りに描かれているのです。

イラストレーターというPCソフトで紋を描くようになってから「実際には描かれない図柄の延長にある線を可視化したらどうなるだろう?」という興味からつくってみたのが紋曼荼羅だったそう。

ひとつの紋を描くのにこんなにたくさんの円が重なり合っていたなんて、長年紋章上繪師として活動してきた三代目の波戸場承龍さんにとっても新たな発見だったといいます。

そして、会場の奥には一際存在感を放つインスタレーションが。

無数の木製の球体がワイヤーで吊り下げられています。

実はこの作品、片側から見ると「桜」のシルエットになっていて…

90度回転した面から見ると「梅」のシルエットになっているという、立体的なトリックアートのような作品です!

どうやってつくったのか、自分で考えたら頭がこんがらがってしまいそう…

そして、ひとつひとつ接着するのも大変だろうなと思ってよく見てみると、小さな金具が中に組み込まれているのがわかります。

このワイヤーとパーツは、先ほどご紹介した荒川技研工業さんの製品で、615本ものワイヤーと2083個もの球体でできています。

接着剤でくっつけようとしたらこれほど緻密に位置を決めることは難しいそうで、ワイヤーのどの位置に球体を固定するか、微調整ができるパーツの機構あってこその作品なんだとか!

この作品はそんな荒川技研工業の製品の品質を鑑みることのできる作品であると同時に、もうひとつコラボ要素があります。

木目の美しいこの木製の球体、屋久島の杉でできています。

「え!?あの貴重な屋久杉を切ってしまったの!?」

と驚かれる方も多いと思いますが、実は屋久島と言っても「屋久島地杉」と言って、一般的にイメージする屋久杉は樹齢が1000年を超えているのに対して、屋久島地杉は60年程度の木なのだそう。

元々屋久島は林業が盛んな地域でしたが、国産杉は建築に不向きと言われて中々使用されず、放置された山はどんどん荒れてしまったのだとか。

そんな「屋久島地杉」の魅力を伝えるきっかけになればと今回のコラボ作品が生まれたそうです。

ちなみに、屋久島地杉は日本中に生えている杉の木の原種なのだそう。

そんな、日本の木材のルーツとも言える杉と、伝統的な家紋とが出会って一つのアートが生まれたのだと思うと、私たちが忘れ去ってしまったものの中にこそ新しいものを生み出すヒントやきっかけが隠れているのだと気付かされます。

8年のキセキを辿って想うこととは。

会場に伺った当日は、レセプションパーティーとトークショーが行われ、波戸場親子のお二人と、企画プロデュースを担当した仁木洋子さんのお話を伺うことができました。

8年前に、職人という立場からデザインの世界に足を踏み込んだお二人。

今でこそロゴデザインからプロダクトデザインまで数々の作品を手がけていらっしゃいますが、はじめてイラストレーターに触れた当時、承龍さんは「ベジェ曲線」という作画のツールが全く使えず、何も描くことができなかったそう。

やはり、急にアナログからデジタルのやり方に挑戦するのは無理があったのか…と思われたそうですが、承龍さんは耀次さんに、

「円を描くツールはないのか?」

と聞いたそうです。

素人眼には一見、全ての線をわざわざ円弧の一部を使って描くなんて、遠回りで手間がかかりそう…というか単純に「難しくて出来ない」というのが正直なところ。

しかし、そこは分廻しを使って頭の中の設計図を頼りに「円」を扱う紋章上繪師。円ツールを使いはじめてからは嘘のようにイラストレーターを使いこなして作品を作ることができるようになったのだと言います。

「デジタルツールなどの「方法」に捕らわれて、本来のよさを失ってしまうアーティストを私はたくさん見てきました。しかしお二人はただ「便利な道具」を見つけただけで、家紋の本質を失わなかった。だからこその魅力があり、人を惹きつけるのだと思います。」

と話すのは、仁木さん。

「僕たちはどちらか片方だけじゃダメで、お互いにないものを補い合ってアイディアを形にしているんです。例えば、なぜか承龍は形を生み出すことはできるのに、うまく説明できない。僕はその工程を自分ではできないのになぜか説明はできるんです…笑」

と話すのは四代目の耀次さん。

「僕たちは家紋というもので作品をつくる中で、止まっていた家紋の時間が動き出しているような感覚があると同時に、日本人としてのDNAが僕たちの中にも、作品を見てくださる方の中にも流れているのだと感じます。」

時折冗談を交えながら、

「本当によく似すぎて、よく「ご兄弟ですか?」と間違われますが、僕が弟です。」

とユーモアたっぷりな三代目の承龍さん。

一般的にイメージする「職人親子」とは懸け離れた特別な存在に感じました。

そんな波戸場親子は、仕事に対する考え方も変わっていて、実は作品をつくるために自分たちを売り込むよことはせず、その代わりに頂いたオファーやご縁を大事にしているのだとか。

「円」で繋がる「縁」を大切にするからこそ、多種多様なオファーが舞い込むのだと感じました。

親子であり、職人としての師弟であり、ものづくりに向き合う同士であり。

家紋という日本の伝統と向き合っていながら、いつも新しいご縁との出会いやものづくりの楽しさにワクワクと目を輝かせ、「伝統」「格式」「継承」というような重苦しさや形式ばった印象は微塵も感じさせないお二人の魅力に会場全体が引き込まれてしまいました。

「古いものを今の時代に合わせて新たな価値を生み出す」ためのヒントが溢れた「KAMON EXHIBITION家紋とアートの親和性」。

4/14(土)までの開催です。

ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか?